組織開発とは?目的、背景、2つの重要な考え方 【中村和彦先生がわかりやすく解説】

更新日:

- ダイヤモンドHRD総研

ダイヤモンドHRD総研・かけだし研究員リリーが、HR領域のエキスパートのもとへ学びに行く企画。いまさら聞けない、人事のキーワードについて教えてもらいます。第7回目は、中村和彦先生に「組織開発」について語っていただきました。(聞き手/ダイヤモンド社 HRソリューション事業室・西村衣織)

今回のインタビューは……

リリー

ダイヤモンドHRD総研・駆け出し研究員の「リリー」です。

イノ

アシスタントの「イノ」だシシ!

リリー

本連載では、「人事・HRの領域でよく聞くけれど、実はぼんやりとしか理解できてないかも(汗)」なキーワードに関して、かけだし中の私が身体を張って、エキスパートの先生方に“諸突猛進”インタビューします。人事のみなさんに“こっそり”インプットいただける記事をお届けします!

イノ

今回の先生はどなただシシ?

リリー

第7回は、南山大学の中村和彦先生のところに突撃インタビューします! 中村先生は、組織開発の第一人者で、『組織開発の探究 理論に学び、実践に活かす』(立教大学・中原淳教授との共著)を執筆されています。

イノ

ひょっとして、今回のキーワードは…?

リリー

もちろん「組織開発」です! これまで「組織開発」について、頭では理解しているつもりでも、いざ説明となると言葉に詰まることがありました。今回は、中村和彦先生にお話を伺い、「組織開発」とは何かを解明したいと思います!

イノ

レッツゴーだシシ!

組織やチームをよくする「組織開発」とは

リリー

初めまして! ダイヤモンドHRD総研・かけだし研究員のリリーです。

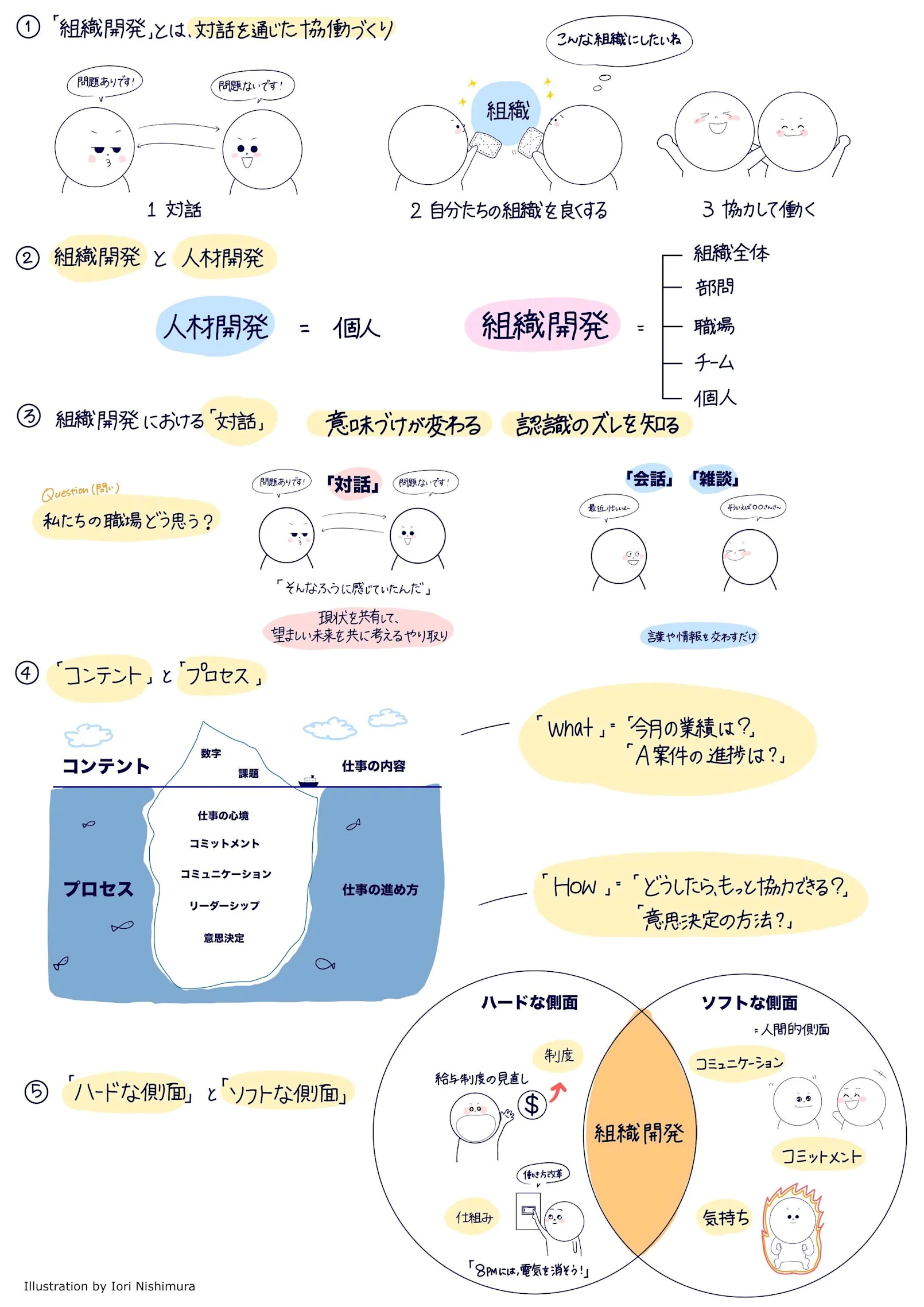

中村先生

南山大学 人文学部 心理人間学科教授の中村和彦です。

リリー

本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございます! どうぞよろしくお願いいたします!

中村先生

よろしくお願いします。

リリー

早速ですが、今回は「組織開発」についてお聞きしたいです。いざ、説明するとなると難しく感じるのですが、そもそも「組織開発」とは何でしょうか?

中村先生

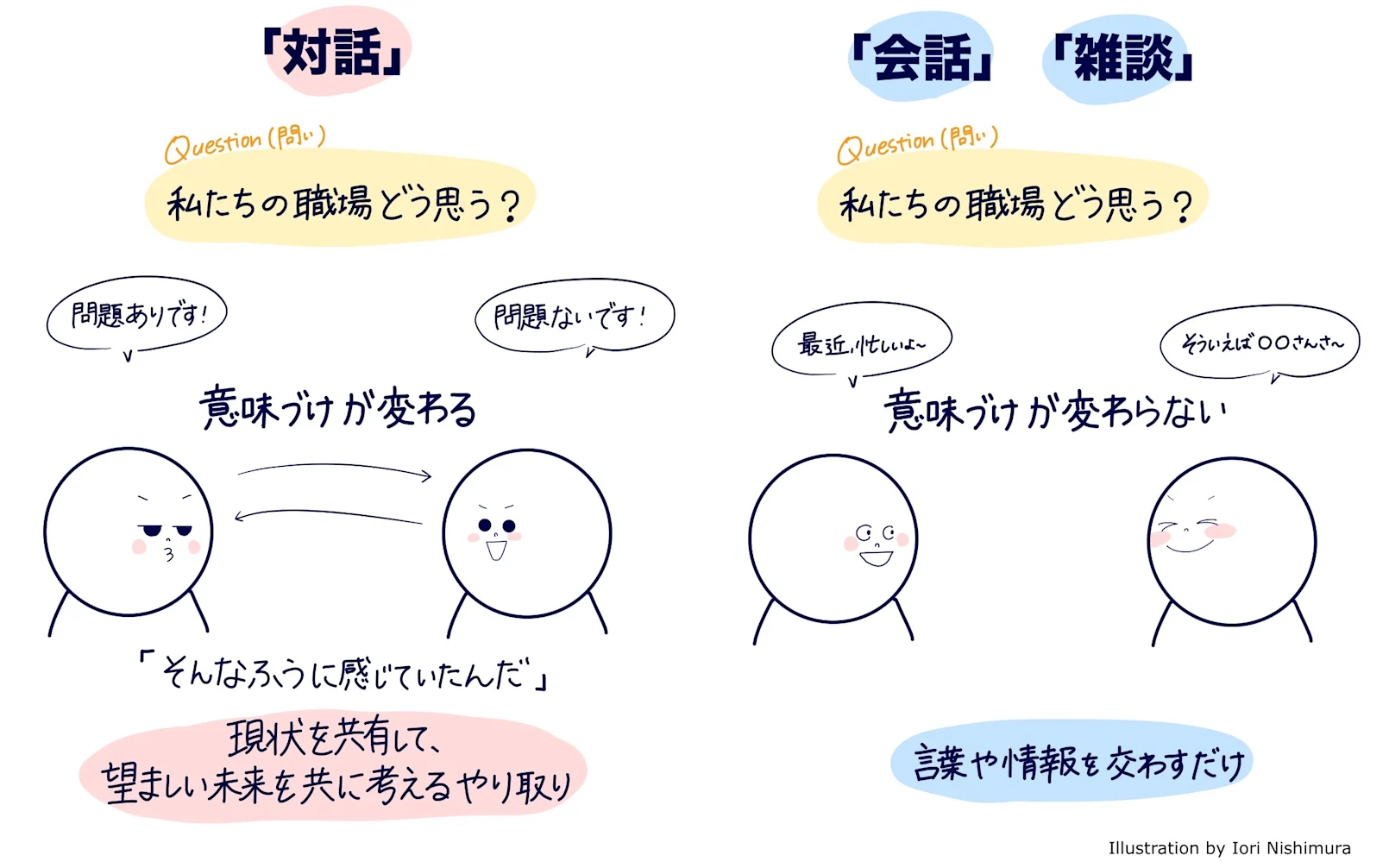

端的に言えば、組織開発とは、「対話を通じた協働づくり」です。対話を通して、自分たちで自分たちの組織をよくして、ともに協力して働くという取り組みです。

組織を自分たちでよくしていくには、「こういう組織がいいね」という共通の目標を持ちながら、協働していく必要があります。みんなが同じ方向を向いて、前に進んでいくためには、対話が必要不可欠です。

会社組織では、業績などの目標が意識されがちですが、それだけでなく、業績を支える職場の関係性や、どのように協働していくかということに焦点を当てて、組織やチームをよくしていくことが組織開発です。

リリー

「組織開発」は、対話を通じて、みんなで同じ方向を向くことが重要なのですね! 「人材開発」とセットで語られることが多いですが、違いはどこにあるのですか?

中村先生

どちらも「組織をよくしていくため」という点は共通しています。大きな違いは、焦点を当てる対象です。「人材開発」は、基本的に個人に焦点を当てて、個人の開発を目指します。一方で、「組織開発」は組織全体、部門、職場、チーム、そして個人と、働きかける働きかける対象が広いのが特徴です。

リリー

「組織開発」は幅が広く、一筋縄ではいかなそうですね……。

組織開発に必要不可欠な「対話」とは

リリー

組織開発では「対話」が必要不可欠とおっしゃっていましたが、そもそも「対話」とはどういったものなのでしょうか?

中村先生

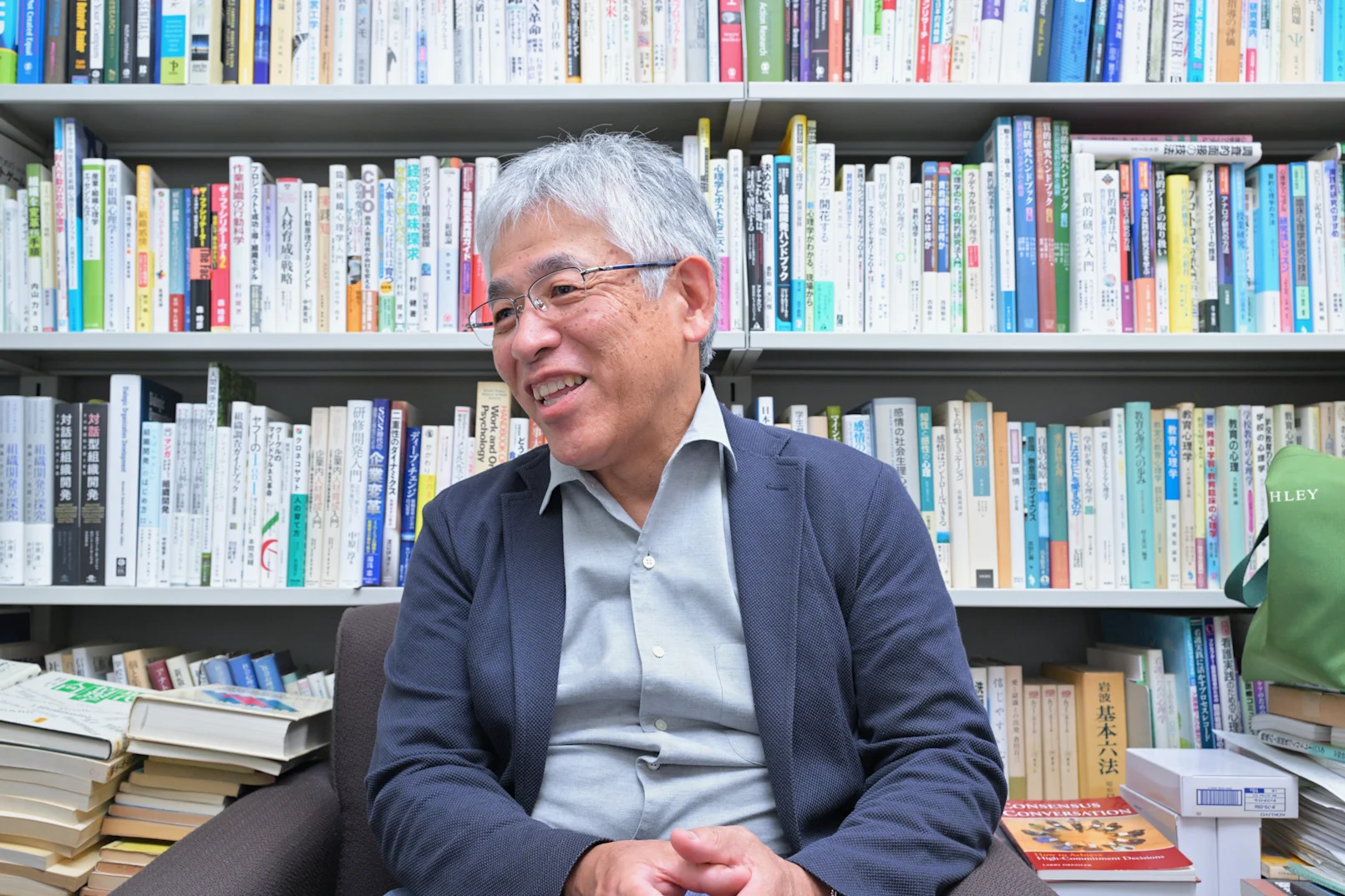

対話とは、「意味づけが変わるやり取り」のことを指します。例えば、同じ状況を見て「うまくいっている」と思う人もいれば、「問題がある」と思う人もいます。もし対話をしなければ、二人の認識はずれたままになってしまいます。しかし、二人で対話をすれば、「現状、こういう問題もあるんだ」というように捉え方や考え方が変わります。これが「意味づけが変わる」ということです。

他にも、「私たちのチームって○○だよね」や「仕事って○○だよね」といった意味づけもそれぞれが持っています。例えば、「仕事は個人で一生懸命やって、ノルマを達成することだ」という意味づけを持っている人がいたとして、対話を通じて「仕事は個人戦じゃなくて団体戦で、みんなで支えあい、学びあいながら、結果として業績が上がるんだ」という考えに変わることもあります。

リリー

「意味づけが変わる」ことが対話のポイントなんですね。

中村先生

単に言葉や情報を交わすだけでは、あまり意味づけは変わりません。それは、いわゆる「会話」や「雑談」と呼ばれるものです。皆さんのチームや職場の現状、共に働くことについての意味づけが変わっていく、そんなやり取りが「対話」です。

会社や組織で対話を行う場合は、現状について対話をするところから始め、課題が見出されたら、「どんな未来を自分たちで作りたいか」を話していきます。ここで重要なのは、現状から未来に向けた対話をすることです。

リリー

ちなみに、中村先生の考える「良い対話」とはどういったものですか?

中村先生

「現状についてこんな風に感じる」「私たちの職場についてこんな風に感じる」といったことが、ある程度自由に言えることです。それぞれが違った見方を、安心して自由に発言できる、これが良い対話だと考えます。

ただ、決して本音を言わなければならないというわけではありません。本音と建前はパキッと二分化されて言われがちですが、日頃言えていなかったことをいきなり言えるわけではありません。少しでも日頃とは違う話ができ、日頃感じていることを開示できる。そして、それぞれの違う見解がお互いに共有される。それが良い対話です。

リリー

日ごろ感じていることを安心して話せる雰囲気をつくることが大切なんですね!

組織開発のキーは「コンテント」と「プロセス」である

リリー

組織開発に関する書籍などを読むと、「コンテント」と「プロセス」という言葉をよく目にします。詳しく教えていただけますか?

中村先生

組織開発では「コンテント」と「プロセス」が対比になっています。コンテントは「What」、仕事の内容について指します。プロセスは「How」、その仕事をどのように進めているのかということです。例えば、「仕事に対する心境」「チームでのコミュニケーション」「チームでのリーダーシップ」「チームでの意思決定の在り方」などがHowにあたります。

しかし、私たちは普段あまりHowの話をしません。「今月の業績はいくらだったか?」「売り上げが足りないからどうするのか?」など、何をやるのかというWhatの話をしていることが多いと思います。Whatの話だけにとどまらず、例えば、会議の意思決定を常にマネジャーが行っている状況に対して、「全員で意見を出しながら、決定できるとよいのではないか」「どのようにすればチームがもっと協力しながら、目標達成できるようになるのか」といったHowの話し合いを意識的にできるとよいですね。

リリー

なぜ企業にはWhatの会議がはびこっているのでしょうか?

中村先生

会議の時間が短いことや、忙しく、自分の仕事に時間をかけたいからです。仕事の進捗や売上などコンテントの話は必須なので、無意識に会議では話されます。プロセスの話は、時間や心の余裕があるときにしか手が回りません。1980年代より前はチームでの活動が活発だったので、プロセスの話もしていました。時代の変化により、その文化が薄れつつあります。

リリー

時代の変化とはどういったものが考えられるのでしょうか?

中村先生

2つの要因があるでしょう。一つ目は「効率化」です。昨今、人手不足が進んだことで「短時間で仕事をしなさい」というプレッシャーが増しています。そこで、プロセスに目を向ける余裕がなくなっていることが考えられます。もう一つの要因は「個業化」です。以前よりも一人で仕事をすることが増え、仕事中も一人でパソコンに向かう時間がほとんどになりました。

このような効率化と個業化で減ってしまうものは「協働」です。お互いに協働しながらアイデアを出し合ったり、助け合ったりということがどんどん減っています。会議でも、誰かの業務報告ばかりが続き、マネジャーがアドバイスをするだけで、他のメンバーがお互いにアドバイスをしたり、助けあったりする機会も減っています。

リリー

プロセスを話す機会がどんどん減っているのですね。

中村先生

個人戦ではなく、団体として仕事をするチームや職場を作っていくためには、組織開発が必要不可欠です。組織開発とは、私たちの間で起こっているプロセスについて対話することによって、どんどん目減りしている協働を、もう一度復活させようという取り組みだと言えるでしょう。

リリー

協働によって得られるメリットとは何でしょうか?

中村先生

個業化が進むと、仕事の引き継ぎがうまくいかないという業務上の問題や、誰にも相談できずに一人で仕事を抱え込んでメンタルの不調を患ってしまうという問題が生じます。協働できる組織であれば、一人で抱え込むこともなくなるので、メンタルダウンや離職を防止することができ、結果的には、コストダウンにもつながります。

また、組織においては「共に学ぶ」ことも重要です。例えば、知識や情報を持っている人が他の人にそれを伝えなければ、完全に自分(個人)で力を伸ばさなければいけなくなってしまいます。そうではなく、もっとノウハウを教え合い、チームとして考える機会を増やせば、若い人たちも早く力をつけることができ、イノベーションも起こりやすくなります。

リリー

組織開発は離職防止やイノベーション創出にもつながっていくんですね!

組織には、「ハード」と「ソフト」がある!?

リリー

組織をよくしていくためには、会社の制度や仕組みも大事だと思うのですが、そのあたりはどう考えたらよいでしょうか?

中村先生

組織開発においても「ハードな側面」と「ソフトな側面」の両方を考える必要があります。「ハードな側面」とは、制度や仕組みのことを指します。例えば、社員のやる気を高めるための給与制度や評価制度を見直すことなどです。制度や仕組みは、一度つくったものは簡単には変えられません。

一方、「ソフトな側面」とは、コミュニケーションのとり方や人の心情など、刻々と移り変わる人間的側面を指します。文字に起こしにくく、コロコロと変化していくものです。ここまでお話ししてきたプロセスと同義です。

組織を変えるためには、制度や仕組みを変えるだけではなく、人間的側面にも働きかけて活性化することが重要です。昔の組織開発の定義はソフトな側面だけにフォーカスしていましたが、1990年代以降はハードな側面も含めて両方をよりよくしていくことが組織開発であるという認識になっています。

リリー

制度や仕組みを変えるだけではうまくいかなのはなぜなのでしょうか?

中村先生

ハードな側面だけを変える組織変革のアプローチはたくさんありましたが、制度を導入したとしても、人々の意識や行動が伴わなければ意味をなしません。例えば、働き方改革で「20時に電気を切る」というルールを設けても、実際には自宅で業務を続ける人が続出した、といった話がその典型です。制度や仕組みを意味のあるものとするためには、人々の意識や行動、関わり方も変えなければなりません。

例えば、戦略やミッション、ビジョンは明文化されているハードな側面ですが、自分たちの部門のビジョンを作るときに、自分もそこにコミットしたという関わりがあれば、より納得感がありますよね。ビジョン自体はハードな側面ですが、それをつくるのにコミットすることは、ソフトな側面と言えるでしょう。

リリー

ハードな側面としての制度や仕組みを機能させるためには、関係性やコミュニケーションのあり方といったソフトな側面へのアプローチが重要なんですね!

組織開発への理解が深まってきました!次回は組織開発の実践に向けて、引き続きお聞きできればと思います。本日は、ありがとうございました!

記事構成・編集

株式会社ダイヤモンド社 HRソリューション事業室 西村衣織 (リリー)

2001年3月生まれ、愛知県出身。立教大学 経営学部 国際経営学科を卒業後、2024年に新卒入社。大学時代は、人材・組織開発について学び、「人や組織の成長に貢献するコンテンツ作りに挑戦したい」という思いから入社。趣味は、旅行とグルメ。

資料請求

サービスに関する説明資料を無料でお送り致します。

資料請求するお問い合わせ

人事課題に役立つメルマガ配信中

メルマガ読者限定で、ダイヤモンド社書籍のプレゼント企画、人事課題解決のノウハウ資料・セミナー、サービスの効果的な活用のヒント、などの情報をお届けします。(登録無料、登録情報はメールアドレスのみ、退会はいつでも可能)